Sladem Czerwonego | Sur les traces de Rouge (2016)

Présentation par Alain Martin à Sokołowsko, le 10 septembre 2016, dans le cadre de l'Hommage à Kieślowski, consacré cette année-là au dernier film de Kieślowski et de la Trilogie Trois Couleurs : Rouge (Czerwony). La séance avait lieu dans les nouveaux locaux de l'Archiwum Krzysztof Kieślowski, à l'occasion de l’édition 2016 de l'Hommage à Kieślowski, du 9 au 11 septembre 2016, au sud de Wrocław

Photos de la présentation d'Alain Martin © Michał Jazdon, merci. Photos utilisées pour la présentation : MK2 (photogrammes), collection Claude Lenoir (photos de repérages et tournage) et DR.

Kieślowski : quelques précautions à prendre

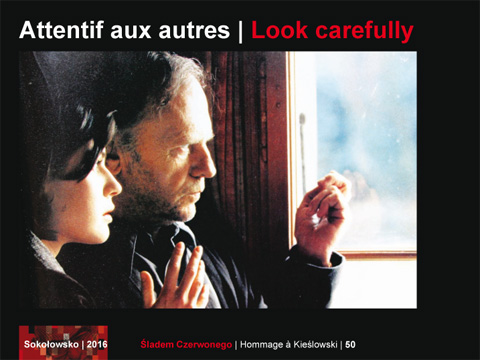

Kieślowski filme avec sensibilité, c'est un observateur humaniste, depuis sa période documentaire où il observe les autres, jusqu'à ses fictions où il tente de filmer « ce qu'il y a sous la surface », l'intangible, les regards, les mouvements, les gestes : un peu de l'âme humaine. Nous allons donc parler lieux, techniques, mais tout cela est au service d'une volonté : raconter une histoire et nous toucher. Kieślowski est arrivé tardivement au cinéma, c'est aussi un bricoleur, quelqu'un qui sait utiliser ses mains, qui cherche à être au plus près.

Les repérages de Trois couleurs : Rouge

La préparation du film a été longue : un an avant pour la production et trois mois avant sur place pour Sobociński.

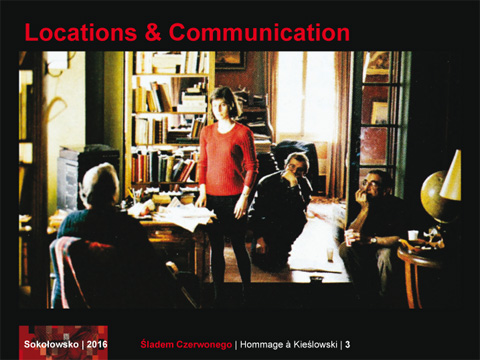

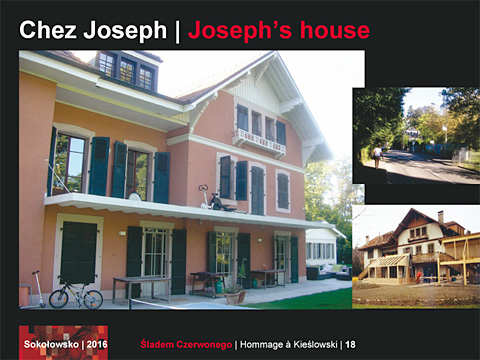

Photos de repérage : quelques exemples, en vrac, la maison de Joseph, Piotr Sobociński à la fenêtre de la maison de Valentine, mais aussi d'autres maisons qui étaient des pistes possibles pour choisir les lieux de tournage. Genève a été choisie pour des raisons de co-production, mais c'est aussi une ville avec une atmosphère particulière, un peu secrète, dont parle Piotr Sobociński. Elle est naturellement devenue la ville idéale pour Rouge. La carte de Genève, à l'envers, telle que Valentine la regarde dans sa voiture. Les lieux de tournage sont cohérents avec le scénario : Valentine et Auguste sont vraiment voisins, lui, jeune juge, n’habite pas loin des tribunaux, et elle, étudiante, de l'université. Joseph s'est retiré dans un quartier résidentiel au sud de Genève, où il espionne ses voisins, et est aussi voisin de Karin, l’amie d’Auguste. Le film est donc une succession de croisements entre ces voisins du centre ville et ceux du sud de Genève, nous en reparlerons. Attention : pour montrer la construction mentale, le récit est organisé, mais l’essentiel est avant tout de raconter une histoire. Même si l’on perçoit ici le mécanisme, il s'agit là encore de ressenti. Ces photos de repérage, parmi de nombreuses autres, montrent le temps passé à choisir l'endroit idéal pour les appartements d'Auguste et Valentine.

Kieślowski et l'équipe de production en repérage devant la maison de Valentine et le Café des Philosophes. Marin Karmitz disait : « Kieślowski tourne dans une rue, mais cette rue, il la transforme en studio ! ». Dans Bleu aussi, on filmait dans un décor naturel, mais de nombreux éléments ont été rajoutés, comme en studio. Précision encore : sur les plans du cadastre, la configuration des appartements et des entrées a été dessinée minutieusement, pour mettre au point le cheminement des personnages.

La maison d'Auguste, à gauche, existe toujours (ici en 2012), mais tout ce périmètre pittoresque où vivait Valentine a disparu, remplacé par une construction moderne en béton. La production avait accepté les conditions de la propriétaire des lieux, qui demandait une compensation, et surtout d'être hébergée pendant toute la durée du tournage à l'Hôtel des Bergues (le meilleur de Genève) avec un crédit de frais illimités. En effet, l'endroit avait été choisi : c'était vraiment là qu'il fallait filmer, même si le coût était important.

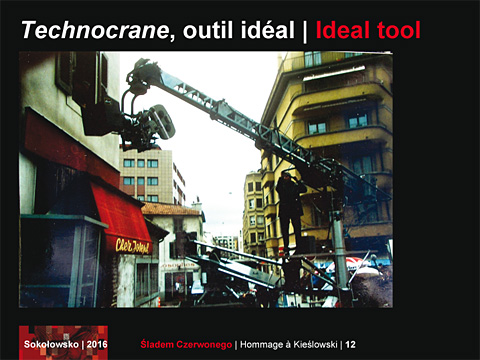

La Technocrane : Marin Karmitz a aussi accepté l'utilisation de cet outil particulier : une caméra sur grue chère mais sophistiquée, qui permettait de longs déplacements fluides. Dans la première séquence, la caméra arrive de la rue et entre dans la maison de Valentine, ce qui correspond au propos de Kieślowski : aller au plus près, y compris dans l'intimité du personnage. En deux plans raccordés, la Technocrane permet un suivi complet d'Auguste et de Valentine avec la même caméra. Alors que, traditionnellement, nous aurions eu au moins cinq plans différents sur les maisons, le suivi des personnages, le téléphone qui sonne en gros plan, etc. On filme ainsi au plus près ce qu'on a imaginé, sans que la caméra abandonne jamais l'action.

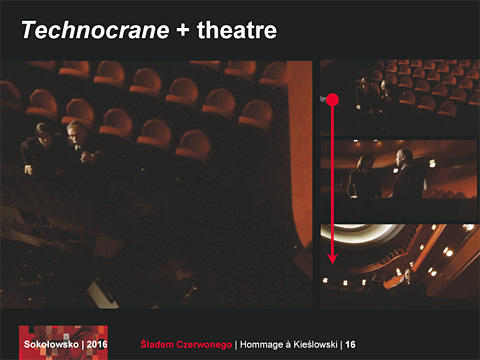

Dans le théâtre (de Lausanne), une autre scène magistrale a été tournée, toujours avec la Technocrane : lorsque Joseph raconte son souvenir de la chute d'un livre, Kieślowski et sa caméra nous le montrent en partant d'une plongée qui suit le geste du Juge, suivi d'un mouvement très rapide de chute vers le bas finissant en contre-plongée sur Valentine et Joseph.

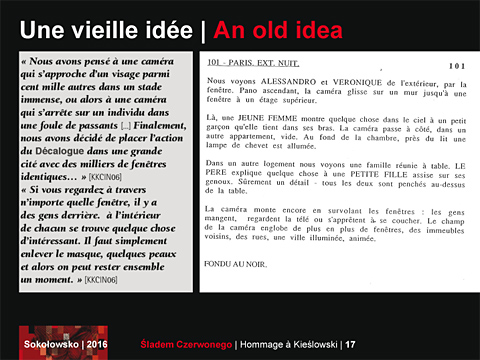

Une idée ancienne de Kieślowski rencontre alors de nouveaux moyens de production : dans le Décalogue, déjà, Kieślowski voulait filmer les fenêtres de la cité ; si la production du Décalogue (une série télévisée, avec un budget limité) avait pu lui procurer une telle grue, il aurait pu entrer par les fenêtres. Là encore, ce n'est pas simplement une construction intellectuelle, mais une démarche véritablement humaniste, puisque Kieślowski expliquait : « si vous regardez à travers n'importe quelle fenêtre, il y a des gens derrière. A l'intérieur de chacun se trouve quelque chose d'intéressant. Il faut simplement enlever le masque, quelques peaux, et alors on peut rester ensemble un moment. » Encore plus fort, dans cette séquence finale de La Double vie de Véronique qui n'a pas été tournée, on décrit dans le scénario le mouvement exact de la caméra qui glisse sur un mur, vers une fenêtre, va vers un autre appartement vide, une chambre avec une lampe allumée, etc. C'est vraiment le même imaginaire, l'idée d'« entrer chez les gens ». Cela rappelle bien la topographie de la rue Dzika à Varsovie, celle des immeubles du Décalogue. Ils avaient aussi été choisis dans cette perspective : le soir, vous y voyez les gens d'en face. Krzysztof Zanussi disait à ce propos : « En observant par la fenêtre, je n'ai jamais réellement vu quelque chose, mais on imagine la vie de ces gens. »

La maison de Joseph en 2012 (en vignette l'habillage par la déco du film) : si l'on a bien utilisé cette maison pour son atmosphère, elle a tout de même subi d'importantes transformations pour être au plus près de l'histoire que l'on voulait raconter. Le décorateur, Claude Lenoir, écrivait en août 1992 : « C’est le dernier jour de repérage de Rouge […] cette maison nous attire, c'est la quatrième fois que nous la visitons… une sensation étrange nous pousse à nous installer là et à faire de ce lieu non seulement le décor principal de Rouge, mais aussi la base logistique de l'aventure » (la régie du film sera effectivement installée 6 chemin Fillion, à cette même adresse). La production donne ensuite le feu vert au décorateur pour, comme il le raconte, « modeler, casser, reconstruire ce lieu afin qu'il devienne l'espace du drame tel que nous l'avons imaginé ». Ces propos sont dans le dossier de presse de Rouge, où Sobociński lui-même utilise le mot topographie et explique que le choix des lieux était très important pour l'histoire à raconter. Les mouvements de caméra magnifient cette maison, comme par exemple ici, quand Valentine et le Juge ont une conversation feutrée, au plus près. A ce moment, nous, spectateur, re-visitons toutes les pièces de la maison quand la caméra recule en un mouvement très fluide, en un seul plan qui part de la figure de Valentine en gros plan.

Le défilé de mode est autre manière de décrire les lieux. Ici, on suit plutôt la musique de Preisner, un boléro très entraînant. Brigitte Mateuzzi, qui était responsable de la chorégraphie, a travaillé sur un système de croisement. La caméra, dans un mouvement particulier, décrit les lieux.

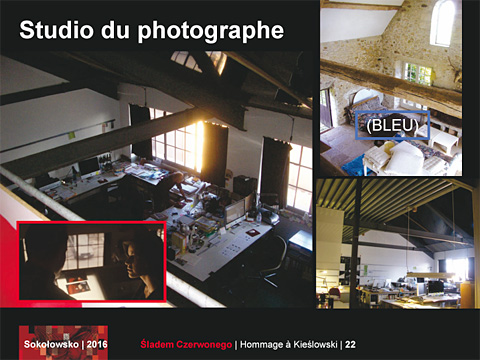

Le studio du photographe est sur deux niveaux et comporte une mezzanine. Ce sont souvent de tels volumes impressionnants que Kieślowski privilégie. Même si on en voit, au final, qu'une petite partie. Un type d’endroits qu’on retrouve dans Bleu, dans la maison de Patrice et Julie au début du film, la station de métro parisien aérien ou encore l'appartement d'Olivier. Des volumes complexes, avec des plongées, filmés en oblique. La lumière est primordiale, bien sûr, pour valoriser ces lieux : un grand travail d'éclairage de Piotr Sobociński. Irène Jacob et Jean-Louis Trintignant parlent de mouvements imperceptibles : ils devaient parfois bouger d'un seul centimètre, un travail difficile pour l'acteur, avec des marquages au sol précis. Hans Meier, chef électricien, raconte comment Piotr était capable d'apporter un nombre important de projecteurs sur une scène pour finalement n'utiliser qu'un rayon de cette lumière, filtrée par d’épais écrans noirs. La lumière naturelle est importante aussi quand Joseph demande à Valentine de rester, justement parce qu'« il y a une belle lumière » ou encore lors des scènes d'orage de la tempête finale.

Les gestes participent à cette mise en scène : les volumes sont éclairés, et les personnages nous montrent l'espace : ici avec la canne un endroit hors champ. Le spectateur se projette donc hors du cadre et va, mentalement, vers la maison du voisin. Puis, Valentine revient et désigne aussi du doigt la maison où la petite fille écoute la conversation de son père au téléphone. Ces gestes nous font participer à l'histoire.

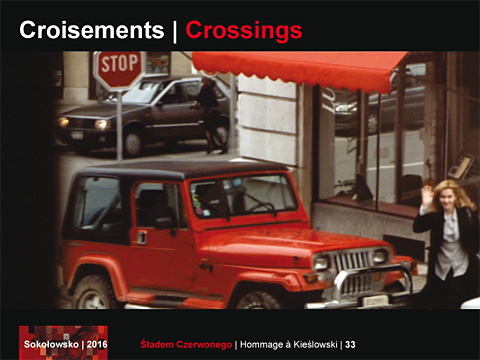

Les croisements

“Liberté, égalité, fraternité” était le programme annoncé de Bleu, Blanc, Rouge. Fraternité ou rencontre, communication. Mais pour communiquer, il faut se rencontrer. Dans Rouge, les personnages se croisent souvent sans se rencontrer. Ce plan est l'apothéose, il est très sophistiqué : nous sommes en caméra subjective à la place d'Auguste qui voit son amie Karin dans la rue, sans remarquer juste derrière Valentine courant vers sa voiture. Le tout en vue écrasée, au téléobjectif, avec des signaux rouges très puissants.

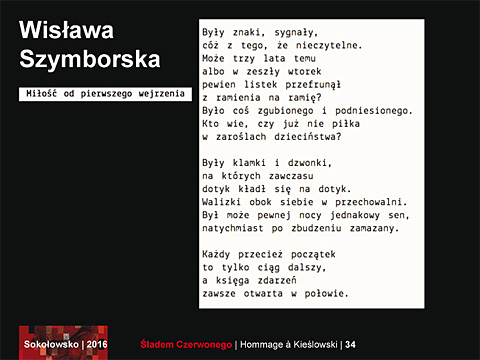

Après le tournage, Kieślowski avait trouvé dans un recueil de poésie ce texte de Wisława Szymborska, grande poétesse polonaise (prix Nobel) : il parle de croisements et rejoint aussi les paroles du cinéaste qui avait coutume de dire : « peut-être nous sommes nous rencontrés un jour, dans un café, dans le savoir. Peut-être n'est-ce pas la première fois que nous nous rencontrons… »

« Il y a eu des poignées, des sonnettes,

où sur la trace d'une main

une autre s'imprimera.

Des valises côte à côté à la consigne […]

Mais tout commencement n'est qu'une suite

et le livre du destin

toujours ouvert au milieu. »

Auguste et Valentine se croisent donc sans se rencontrer. Sur son scénario de tournage, le chef-décorateur a noté, par exemple : « si la voiture doit être vue des deux fenêtres » ou « si l'on doit séparer les deux lieux, alors il faudra trouver un raccord, comme la cabine téléphonique. » La production n'était pas sûre de trouver le lieu idéal, d'où ces questions et ces schémas sur les angles de caméra possibles. Sur ce mapping sont reportés les déplacements de Valentine (en rouge) et d'Auguste (en marron). Toutes ces lignes correspondent aux trajets indiqués au spectateur. On note les croisements des deux personnages, sans jamais se reconnaître, comme à la porte de ce café où lui va chercher ses cigarettes et elle son journal.

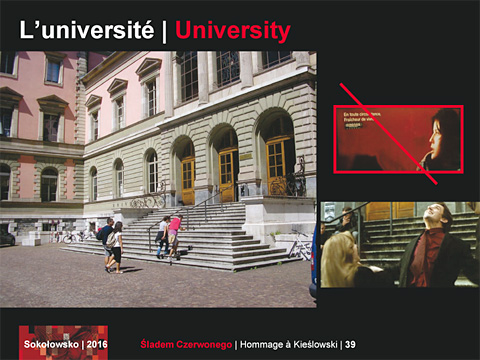

Valentine, étudiante plutôt réservée, exerce malgré tout un emploi de mannequin, y compris pour cette affiche géante dans Genève. D'où un contraste entre les moments de vie très intime et cette exposition de son visage en 15 m de large ! Devant l'affiche passent la voiture du jeune juge et, plus tard, la mercedes marron du vieux juge. Devant l'université, quand Auguste annonçait le résultat de son concours à Karin, le scénario indiquait qu’il voyait et souriait à l'affiche de Valentine, par-dessus la tête de Karin. Dans sa jeep aussi, il sourit à l'image de Valentine, et ne reconnaît pourtant jamais la vraie Valentine à côté de chez lui.

« 450 indices cachés dans le film », c'est le chiffre que donnait Piotr Sobociński, chef opérateur. Si le nombre exact n'a pas d'importance, il y a bien eu un jeu de piste, déposé par le chef op' et Kieślowski. Des signes qu'on peut s'amuser à repérer, ou que l'on ne détectera peut-être jamais. Ainsi cette cartouche de cigarettes Marlboro, qui passe très rapidement, comme une image subliminale (et qui était aussi un placement publicitaire !). Des plans sophistiqués, ce sont par exemple celui où Valentine boit et l'on voit la mercedes marron passer en arrière plan, ou ailleurs, devant l'église, une rangée de yaourt avec des cerises au premier plan, flous (les mêmes que dans la première séquence) et la Jeep rouge qui passe très rapidement à l'arrière-plan.

Le bowling. « Lorsqu'un objet ou un personnage devait passer dans le cadre, il fallait éviter la couleur rouge ! » explique Pascal Verdosci. Cette scène aurait du être tournée dans une discothèque. Finalement, on a opté pour un bowling, mais celui-ci était bleu… On l'a donc entièrement recouvert de panneaux rouges pour le tournage, une nuit, et remis en état pour le lendemain ! Le plan est un long travelling qui nous mène de Valentine a une nature morte qui suggère la présence d'Auguste. Encore une rencontre ratée (que Joseph évoquera dans un dialogue).

Autre croisement dans l'espace-temps : Auguste, jeune juge, va revivre pour nous l'histoire que Joseph, l'ancien juge, a racontée mais que nous ne voyons pas : sa femme partie avec un autre, par-delà la Manche ; ils les avait suivis. Auguste sera également trahi et revivra les mêmes faits en parallèle.

A la fin de Rouge, on peut penser que Kieślowski est omnipotent, comme le vieux Juge, qui décide (peut-être) du destin des personnages : Kieślowski envoie sur la Manche Karin et son amant, à bord d’un yacht (ils vont certainement périr dans la tempête), alors qu'après le naufrage final, il sauve les personnages de Bleu, de Blanc ainsi que Valentine et Auguste : une mise en scène incroyable. De l'autre côté de la Manche, il y a aussi Marc, le frère dont on parle et qu'on ne voit jamais, l'ancienne femme de Joseph… La scène finale a été tournée au nord de Paris, au bassin de Genevilliers. La première, chronologiquement, car il fallait réunir au petit matin tous les acteurs de Bleu et Blanc concernés avec ceux de Rouge. Le public a apprécié ou carrément critiqué cette fin, paroxysme de la fiction : la réunion de multiples personnages des trois films en un seul lieu.

La Tempête. Plusieurs exégètes ont commenté la figure du Juge Joseph en rapprochant Rouge de l'œuvre de Shakespeare, car il est vrai qu'on ne sait pas très bien si Joseph commande les éléments, l'orage, la météo : il a par exemple demandé et regardé curieusement le billet de ferry de Valentine, il joue à pile ou face au moment ou Auguste hésite à aller au bowling. Des rapports avec le hasard et la destinée, qui suscitent des interrogations.

La musique de Zbigniew Preisnerparticipe aux croisements : un disque du compositeur imaginaire, Van den Budenmayer, est posé sur le bureau de Joseph. C'est cette musique qu'entend ensuite Valentine dans la boutique. Une fois encore elle rate Auguste qui vient d’achèter le seul exemplaire restant, accompagné de Karin. Dans le montage son, une curiosité : un peu de la musique de Blanc est glissé dans les thèmes de Rouge. Le genre de mélange subtil qui caractérisait aussi la bande-son de Bleu.

D'autres croisements, plus subtils : Kieślowski n'a certainement pas choisi par hasard la sœur de Juliette Binoche (par ailleurs photographe de plateau) pour jouer l'assistante du vétérinaire (elle a naturellement un air de famille avec Julie de Bleu, même si c'est subtil). Joseph et Valentine, en pleine discussion dans le théâtre, sont interrompus par un homme qui cherche la femme de ménage en criant : « Milana, Milana ! ». Finalement, on la retrouve, floue mais présente, en train de travailler en arrière-plan, alors que nous sommes concentrés sur la discussion entre Valentine et Joseph. Souvent, nous ne faisons pas attention à la femme de ménage dans un coin, ou à une vieille dame. Pourtant, Kieślowski nous la montre : c'est un personnage secondaire ; pourtant, elle compte aussi. Marc, le frère de Valentine, était présent dans une séquence du scénario, on ne le voit plus à l’écran que sur un article de journal. Au début du film, Michel, le petit ami de Valentine, lui dit qu'il s'est fait volé ses papiers en Pologne, pendant un voyage avec des amis, et qu'il a été recueilli par “un petit gros sympa” : c'est Karol Karol, qui l'héberge dans ses bureaux de l'hôtel Mariott. Un croisement présent mais indécelable pour le spectateur, qui ne connaît pas le scénario de départ !

Rouge est donc un un film-testament. Kieślowski avait déjà déclaré à certains de ses collaborateurs, lors du tournage du Décalogue puis des Trois couleurs, qu'il voulait arrêter. Mais c'est officiellement en conférence de presse de Blanc, à Berlin en 1992, qui annonce sa décision arrêter : il veut continuer l'écriture, la formation, les séminaires, mais pas la direction du tournage.

Rouge commence mal, puisque Valentine est révulsée par le comportement du vieux Juge, qui espionne ses voisins. Mais nous voyons ces personnages évoluer tout au long du film, puis communiquer. Vous pourrez enfin méditer sur la phrase d'accompagnement de l'Hommage à Kieślowski pour cette année : « être attentif aux autres ».

Communication dans Trois couleurs : Rouge

Dès la première séquence, il y a un grand mouvement. Dans Bleu, nous étions sous la voiture sur l'autoroute, dans Blanc nous suivions la valise de Karol Karol. Ici, nous visualisation la communication entre deux personnes au travers des fils téléphoniques sous la Manche. Certaines vues sont presque abstraites, crées de toute pièce par la déco.

Les téléphones : Kieślowski les montre souvent. Ils servent normalement à communiquer : Auguste par petites touches avec Karin, Valentine et son ami. Il y a même cette cabine téléphonique qui ne sert jamais aux personnages du film, utilisée uniquement par des figurants, au second plan, mais qui montre la communication.

La solitude et les problèmes de non-communication sont évoqués par ces mêmes téléphones. Kieślowski raconte un souvenir : « Il y a quelques jours, j'ai vu une femme dans une cabine téléphonique. Elle n'avait certainement pas obtenu sa communication. Et elle pleurait. J'ai vu plusieurs scènes comme cela, dans nombre de villes. »

Les mass media peuvent être aussi opposés à la vraie communication. Le journal apparaît plusieurs fois dans le film. Certainement pas par hasard non plus, Valentine écrase Rita devant une boutique remplie d'écrans de télévision. Le décorateur se souvient que Krzysztof avait insisté pour qu'il y en ait beaucoup. Les modèles de téléphone ont vieilli : gros, avec de grandes antennes. Mais Krzysztof est mort en 1996, date du début d'Internet pour le grand public. Aujourd'hui, tout le monde est connecté, mais est-ce que tout le monde communique? Plusieurs propos de Kieslowski pointent déjà le fait que dans les années 1990, on communique beaucoup, mais on ne se parle pas.

Les équipes de Rouge ont du communiquer en plusieurs langues : française, polonaise plus suisse romans et suisses allemanique, avec des traductions qui pouvaient passer par l'assistant personnel de Krzysztof, Stan Latek, d'autres fois par Roman Gren, d'autres fois directement en anglais avec le réalisateur : une vraie tour de Babel.

Trois couleurs Rouge (Trzy kolory Czerwony)

A lire : Kieślowski, encore plus loin

Trois couleurs : Rouge

- Réalisateur : Krzysztof Kieślowski

- Scénario : Krzysztof Kieślowski & Krzysztof Piesiewicz

- Distribution : Irène Jacob : Valentine Dussaut, Jean-Louis Trintignant : Joseph Kern (le vieux juge), Jean-Pierre Lorit : Auguste Bruner (le jeune juge), Frédérique Feder : Karin, Samuel Le Bihan : le photographe

- Chef-opérateur : Piotr Sobociński

- Décors : Claude Lenoir

- Son : Jean-Claude Laureux

- Mixage : William Flageollet

- Montage : Jacques Witta

- Musique : Zbigniew Preisner

- Producteur : Marin Karmitz

- Producteur exécutif : Yvon Crenn

- Production : MK2 Productions, CED Productions, France 3 Cinéma (France), CAB Productions (Suisse), Tor Production (Pologne)

- Distribution : MK2 (France)

- Durée : 99 minutes

- Sortie en salles France : 14/09/1994